Laokoon stirbt

Anfang des sechzehnten Jahrhunderts wird in Rom zwischen Ruinen eine Marmorskulptur entdeckt, die als Laokoon-Gruppe berühmt wird und seither im Vatikanischen Museum zu besichtigen ist. Sie zeigt den trojanischen Priester Laokoon und seine beiden Zwillingssöhne im Todeskampf mit zwei von Athena geschickten Schlangen. Die Figurengruppe, die übrigens selbst eine Kopie ist, hat für das Menschenbild der Renaissance und der Neuzeit enorme Bedeutung – auch wenn oder gerade weil sie vom Mythos handelt: Denn hier geht es durchaus um die Wirklichkeit, und überdies um die Frage, inwieweit Kunst geeignet ist, diese Wirklichkeit als solche zu erfassen. Können Schmerz und Leiden mit den Mitteln der Schönheit dargestellt werden? Lässt sich ästhetisch das Sterben anschaulich machen? Bereits in der Antike werden diese Fragen in Hinblick auf die Unterschiedlichkeit der Künste untersucht. Mit der Renaissance entwickelt sich daraus um 1500 der so genannte Paragone, der Wettstreit der Künste, bei dem hauptsächlich Malerei versus Plastik versus Architektur verhandelt wurden (der Streit beginnt 1430 mit Leon Battista Albertis Schrift ›Trattato della pittura‹, in der er sich für die Malerei ausspricht).

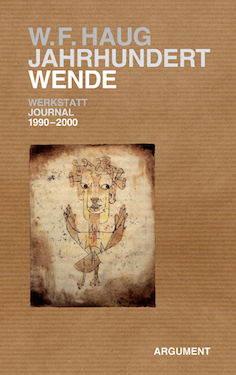

Jahrhundertwende

Wolfgang Fritz Haug: »Mir scheint, dass man in anderer Hinsicht sagen könnte: so wenig Anfang wie im Moment war noch nie. Es scheint keine Energien, keine Phantasie, keine Kräfte, keine Handlungsfähigkeit zu geben, um dieses herumliegende Material zu bearbeiten.« (›Ende der Nachkriegszeit – Ende des Antifaschismus?‹, Oskar Negt im Gespräch mit Wolfgang Fritz Haug, in: ›Das Argument. Zeitschrift …

Arbeit ist mein Hobby

Eine Radiosendung im Nachmittagsprogramm, bei der eine Firma vorgestellt wird, zumeist ein mittelständischer Kleinbetrieb. Ein paar Mitarbeiter sind eingeladen, vielleicht noch die Chefin oder der Chef. Ein Radioteam ist vor Ort, der Moderator stellt belanglose Fragen (wie es denn so sei, im Betrieb und überhaupt: ob alle zufrieden seien, ob alle Spaß hätten; alle sagen: »Ja!«, prima Betriebsklima, …

Das freie Radio in der verwalteten Welt

Der Rundfunk als Kommunikationsapparat ist ein Apparat der verwalteten Welt – in aller medialen Ambivalenz einer Dialektik der Aufklärung: Das Radio ist eine Propagandamaschine, aber auch ein Gerät der Subversion; das Radio stellt Öffentlichkeit als Ideologie her – und irritiert diese Öffentlichkeit, attackiert die Ideologie. Die verwaltete Welt ist dadurch charakterisiert, dass die Politik bzw. das Politische aus …

Musik für junge Leute

Unterhaltung mit zwei jungen Frauen (in der Heidi-Klum-Sprache: »Mädchen«), sechzehn und siebzehn Jahre alt. Die Sommerferien beginnen, dazu finden einige Schulabschluss-Partys statt. Die beiden wollen am Abend tanzen gehen. Sie haben sich einen Club auf der Reeperbahn ausgesucht, der auf Facebook Werbung mit dem Versprechen einer »Großen Sause« macht. Was das bedeutet, hat sich offenbar über die letzten …

Was ist das Digitale?

Was bedeutet »digital«? Zurück zum Barock: Das Adjektiv »digital« wird in den 1650er Jahren erstmals im physiologisch-anatomischen Sinne mit der Bedeutung »in Bezug auf Finger oder Zehen« verwendet und ist dem Lateinischen ›digitus‹ = Finger, Zehe entlehnt (verwandt mit Lat. ›dicere‹ = »zeigen«). Gebildet wurde das Adjektiv aus dem Substantiv ›digit‹, das bereits nachweislich im späten 14. Jahrhundert …

Kritik

Vor zwanzig Jahren, im September 1995, erschien die erste Ausgabe des Buchmagazins ›testcard. Beiträge zur Popgeschichte‹. Thema: »Pop & Destruktion«, damals noch im Testcard Verlag Oppenheim. Testcard heißt Testbild. Wikipedia informiert: »Testbilder dienen zur Beurteilung der Bildqualität von Fernsehapparaten und Monitoren sowie zur Unterstützung bei Bildeinstellung und Fehlersuche … Bis Ende der 1980er Jahre wurden die Testbilder einige …